どうも 岩崎です。

外壁断熱材に対する施工の反応が中々良いので

少し施工や断熱材の画像を使って

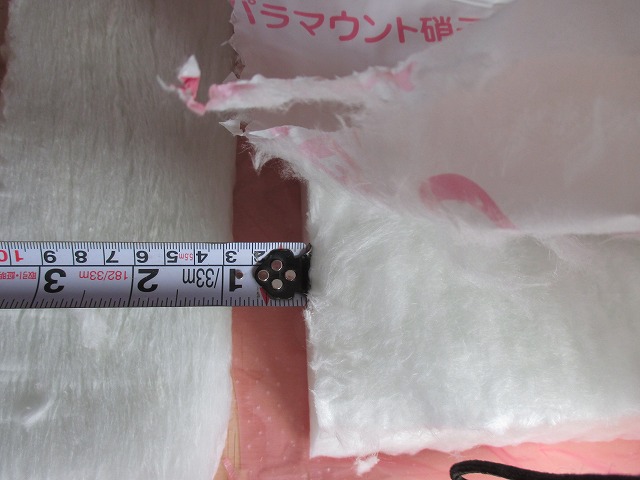

画像の断熱材はパラマウント社のEQSと言う製品

厚みが105mmもあるんもんで施工がやりやすいです。

先ず、基本中の基本ですが

九州で使われる充填断熱の断熱材は

ほとんどがこの袋入り断熱材と呼ばれ

断熱材がビニールのようなものに包まれています。

施工者でも役目を知らない人が多いので

言いますが、印刷面が防湿層で

裏の薄いビニールは何でもないです。

なくても言い、寧ろ製品として成立させるために

存在してるような薄皮です、剥いでも問題ないです。

薄皮と防湿層では求められる役目が違いますし

理解できていないと施工者はなんの為に

どんな作業工程を組むのかが理解できません。

壁に収まるようにカットします。

寸法より10ミリ程度長めにカットします。

そして防湿層の確保の為に一回目の切断は

50mm長めにカットし、防湿層をめくり

断熱材を露出させてから・・・

二回目のカット、断熱材をカットします。

同じ施工者にしても「なんで二回切る??」と

分からない人もいますが、それは防湿層の役割を

理解していないために一回のカットで終われせる施工者も

多数存在します。

で、断熱材を10mm長めにカットし終えたら

防湿層の被りが確保できてます。

ちなみにピンクが薄皮。

画像の真ん中あたり。

白いふかふかの断熱材が露出している箇所が

敷設した箇所になります。

精密な作業の為、防湿層は全部はがしてますが

他の施工者は面倒な事はしたくないので

こんな施工はしません、お願いしても多分しません。

この時点では薄皮は剥いでます、必要ないので。

この断熱材は厚みがあるので防湿層フィルムで抑えていなくても

壁内で自立することができます(九州で主に使われる

普通に敷設した時の断熱材の墨部の様子。

本来、柱面まで盛り上げないといけないので

断熱材カッターを隅部に挿入し

引っ掛けるように盛り上げます。

(防湿シートがあるとこの作業ができないので

岩崎工務店では一回はがすことを薦めています)

はい、これで柱面に収まりました。

柱面にまで盛り上げるにも理由があります。

それは空気を対流させないためです。

この後は防湿層を貼り必要な箇所に応じて

ステップルで固定、気密テープで目張り

スイッチ周りは成型版で防湿層を連続させます。

と、めっちゃ時間かかりますよね?一箇所でも。

でも丁寧にしてあげないと

せっかくの断熱材がその効果を発揮してくれません。

断熱材の施工はとかく

我慢我慢の連続。

ローテクの組み合わせで

どれだけ地道に出来るかが多きな決め手なのです。

続く。

大村市 東彼杵 断熱 断熱工事 省エネ住宅 省エネリフォーム 自然素材 大工